Смертью смерть поправ…

Костел Воздвижения Святого креста

История барановичского Крестовоздвиженского костела

Своим появлением на свет костел Воздвижения Креста Господня обязан основателям местечка Розвадова – будущих Барановичей – Эльжбете (Елизавете) и Яну (Ивану) Розвадовским. Его историю можно было бы назвать жизнеутверждающей, если бы не одно крайне печальное обстоятельство: строительство этого культового сооружения стало возможным лишь… благодаря кончине одного из супругов.

А дело было так. После окончательного раздела Речи Посполитой на территории, отошедшей к Российской империи, неоднократно вспыхивали национально-освободительные восстания. В роли одного из подстрекателей этих выступлений царская власть видела католическую церковь. Поэтому количество костелов на присоединенных Россией территориях было сведено к минимуму, а получить разрешение на возведение нового костела было и вовсе практически невозможно.

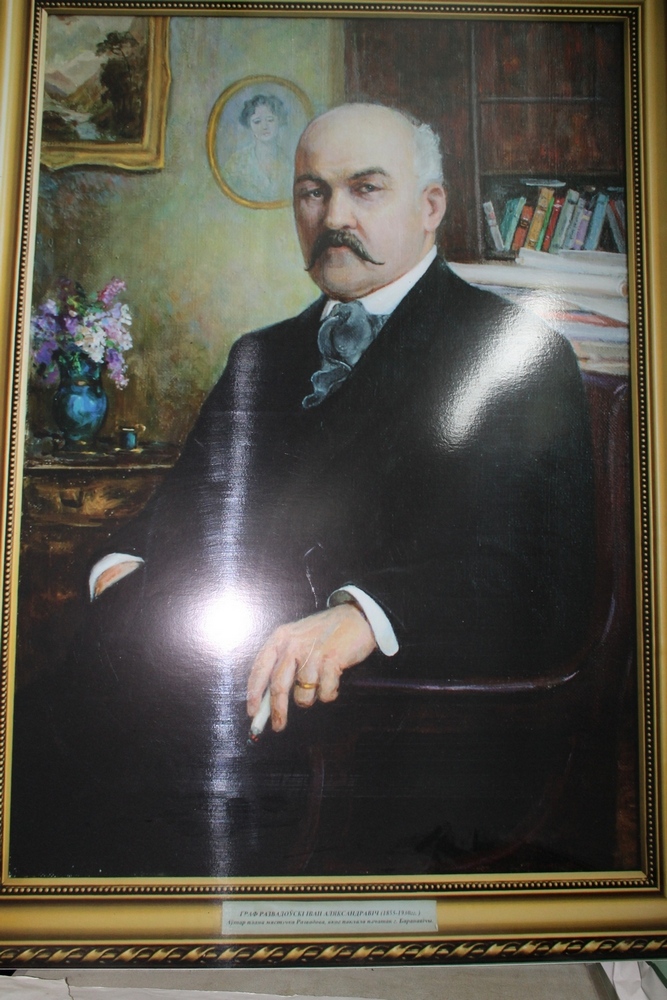

Граф Ян Ламберт Розвадовский. Современная реконструкция

Тем не менее, планируя будущий город, истинный католик Ян Розвадовский наряду с площадкой под строительство православного собора предусмотрел и место для католического храма. Церковь, освещенная в честь Смоленской иконы Пресвятой Богородицы, проявилась в городе в 1908 году, а вот добиться разрешения на строительство костела, несмотря на старания бискупа Яна Цепляка, самого графа и его супруги, имеющей хорошие отношения с минским губернатором, никак не удавалось. И вот ведь ирония судьбы: графиня Розвадовская, крещеная в православии, решила по примеру мужа принять католическую веру. Перекрестилась и… умерла.

Часовня на месте захоронения Э. Розвадовской

Смерть графини и стала отправной точкой в строительстве костела. Граф похоронил жену как раз на месте запланированного католического храма и возвел над ее могилой небольшую часовню, службу в которой проводил ксёндз Антон Ганич, приезжавший из Новой Мыши. Часовня эта стала фактически первым в Барановичах римско-католическим костелом. В 1911 году был основан и местный приход.

Накануне Первой мировой войны идея строительства полноценного католического храма вновь овладела умами верующих. Но «споткнулась» она уже не столько о противодействие властей, сколько о несогласованность и противоречия в самой общине. Одна ее часть выступала за то, чтобы построить костел на месте каплицы, на участке, изначально определенном графом Розвадовсим именно для этой цели. Другая же настаивала на том, чтобы новый храм строить вблизи Полесского вокзала. Пока судили да рядили, началась война, и стало вовсе не до строительства.

Вновь вернулись к идее возведения полноценного костела лишь в 20-х годах прошлого века после вхождения Барановичей в состав Второй Речи Посполитой. Построили его довольно быстро: в августе 1923 года ксёндз Л. Жаландковский организовал строительный комитет, а уже в следующем году все работы были завершены, и 18 октября 1925 года епископ Зигмунд Лозинский освятил его в честь Воздвижения Креста Господня.

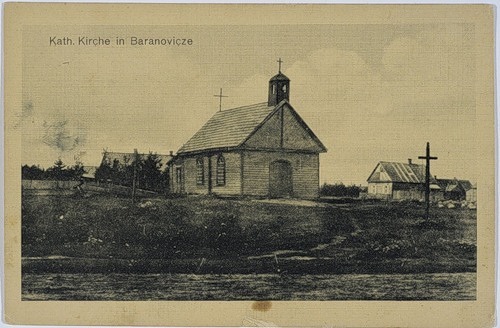

Костел в первые годы после постройки

В этот раз не мудрствуя лукаво костел возвели на месте бывшей часовни-усыпальницы, которую передвинули на несколько метров в сторону. Пятнадцатиметровый храм построили из дерева, что, к слову, было совершенно не характерно для сооружений такого типа, поскольку в конце девятнадцатого - начале двадцатого века в городах подобных Барановичам католики возводили свои культовые сооружения исключительно из камня. В данном же случае руководствовались, по всей вероятности, соображениями экономии. В том числе и экономии времени, ведь кто знает, какие еще потрясения могли в любой момент низвергнуться на многострадальный провинциальный город. Впоследствии планировалось на месте деревянного соорудить уже каменный храм.

Тем не менее, деревянный костёл получился очень даже симпатичным. В нем более чем органично переплелись черты неоготики, необарокко и неоклассицизма. Сооружение представляло собой трехнефную базилику с пятигранной апсидой. Главный его фасад завершался треугольным фронтоном и башней-колокольней. Внутренний интерьер впоследствии украсили иконы, выполненные в 1934-35 гг. художником Турским в манере академической живописи.

Брама в виде трехпролетной аркады с коваными воротами

В 1933 году место барановичского декана и настоятеля костела занял Ян Борисюк. Именно благодаря его усилиям перед входом на территорию костела появилась хорошо знакомая и привычная горожанам монументальная брама в виде трехпролетной аркады с коваными воротами. Впрочем, и обычные прихожане по мере сил и возможностей вносили свою лепту в убранство и оснащение храма. Так, житель города Михаил Баранцевич предал в дар костелу кованую люстру, а владелец поместья Ястрембель Зигмунд Котлубай – 20 деревянных скамеек.

Барановичский декан и настоятель костела Ян Борисюк

Сегодня людей, не очень-то посвященных в особенности убранства католических храмов может несколько удивить расположенный над входом типичный масонский символ – недремлющее око – человеческий глаз в треугольнике в обрамлении солнечных лучей. Но поверьте, не это самое удивительное в Крестовоздвиженском соборе, а то, что он каким-то чудом умудрился уцелеть, пережив годы самой страшной войны в истории человечества, а также годы последовавшего за ней активного богоборчества. Тем более, что перестраивать костел из деревянного в каменный так и не стали. А вместо этого решили строить новый храм на углу улиц Мицкевича и Кохановского (в районе современной швейной фабрики имени С. Грицевца).

По задумке специально созданного комитета, в состав которого вошли представители городских властей, общественных организаций и военные, это должно было быть нечто грандиозное, совершено неожиданное и предельно оригинальное. Достаточно сказать, что, согласно предложенного проекта новый католический храм планировалось возвести в новаторском модернистском стиле с отдельно стоящей башней в стиле сакральной итальянской архитектуры. Уже и фундамент было залили, но благим намерениям так и не суждено было осуществиться. То ли деньги кончились, то ли процесс застопорился из-за смерти одного из городских активистов и руководителей комитета генерала Ольгерда Пожерского. А позже в планы верующих и вовсе вмешалась Вторая мировая война……

Римско-католический костел Матери Божьей Королевы Польши и его настоятель ксендз Чеслав Федорович

В годы, когда Барановичи входили в состав Польши, появлялись в городе и другие католические приходы. Один из них – Матери Божьей Королевы Польши на 5 000 парафиян – находился в районе сегодняшнего автовокзала. Его настоятелем был ксендз Чеслав Федорович. А до него, в начале тридцатых годов, когда церковь только строилась, обязанности пастора исполнял Ян Борисюк, который, как сказано выше, стал затем приходским священником (1933-1947 гг.) в Крестовоздвиженском костеле. К слову, судьба преподобного оказалась трагической: после Великой Отечественной войны Ян Борисюк, был арестован НКВД и приговорен к 10 годам колонии строгого режима. В 1953 году он умер в Сибири, а сам костел Матери Божьей Королевы Польши власти закрыли в конце сороковых - начале пятидесятых годов прошлого столетия.

С начала двадцатых годов в Барановичах функционировал и военный Гарнизонный костел Святого Антония Падуанского. В 1939 году его настоятелем был священник-капеллан Антоний Александрович. Но все это были не классические храмы, а лишь временно приспособленные для этих целей помещения. Полноценные же выстроенные по всем канонам католические костелы стали появляться в Барановичах лишь в конце 90-х годов XX века.

Костел Воздвижения Святого креста в наши дни

Вид на костел с северо-запада

Внутренний интерьер выполнен в теплых сосновых тонах

Элементы внутреннего убранства храма

Скульптурная композиция во дворе костела

***

Не многие горожане и гости Барановичей знают, что под Крестовоздвиженским костелом имеется кри́пта (от др.-греч. κρυπτή «крытый подземный ход; тайник»), где по сей день покоятся люди, которых мы с полным основанием называем основателями Барановичей. Это супруги Розвадовские, Ян и Елизавета, а также некоторые представители их рода. Всего в крипте восемь ниш для захоронений, но только половина из них использована по назначению. К сожалению, табличек-указателей до наших дней не сохранилось, поэтому сказать конкретно, где кто упокоился, не представляется возможным.

Здесь под костелом захоронен Ян Розвадовский (1854-1930), его младший брат Владислав (1856 – 1925), первая жена Елизавета (Эльжбета) в девичестве Янчевская и представители рода

Олег ПОНОМАРЕВ