Дворец Радзивиллов в д. Полонечка

Современный вид

Дата закладки дворца в Полонечке доподлинно не известна. Не известно также и имя его архитектора. Но что мы знаем наверняка, так это то, что первым его хозяином был князь Мацей Радзивилл (1749—1800) из рода Радзивиллов линии «графов на Шидловке». Он же каштелян Виленский, сенатор, активно помогавший повстанцам Т. Костюшки готовить восстание, а также знаменитый композитор, драматург, поэт, публицист и общественный деятель Великого княжества Литовского.

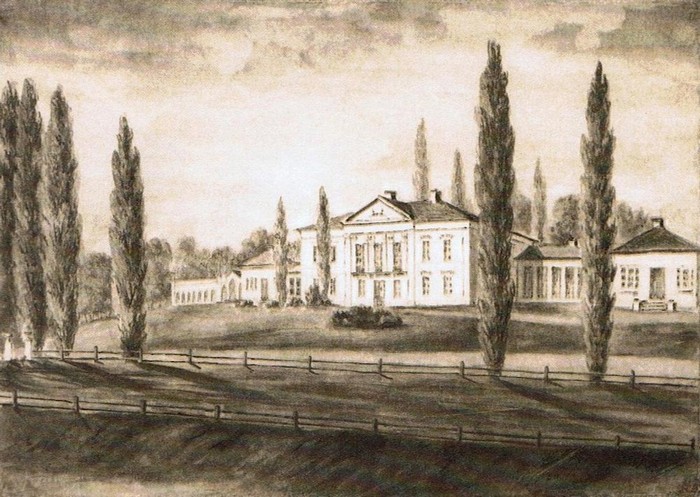

Вид на дворец. С гравюры Н. Орды

Он поселился в Полонечке в 1773 году и превратил это место, известное еще с 1428 года как Малая Полонка (так называлась Полонечка, когда принадлежала Великому князю Литовскому Витовту) в культурно-развлекательный центр целого региона. Дворец строился еще при нем, но современные черты в стиле позднего классицизма, с головами атлантов (по другой версии, греческих философов) на колоннах фасада придал ему сын Мацея — Константин (1793—1869).

Дворец в начале ХХ в.

Величественное сооружение представляло собой симметрично-осевую трёхчастную композицию, включающую центральный двухэтажный объём, соединённый галереями. Современники утверждали, что своими чертами оно как брат близнец походило на виллу Тривульдино, что располагалась на берегу озера Комо в итальянской коммуне Белладжо. В первой четверти XIX века усадьба помимо дворца включала также парадный двор, «французский» и «английский» парки, собственный огород, каплицу, оранжерею, водную систему, хозяйственный двор, мельницу и длинную подъездную аллею.

Фото 1923 г.

Внутренняя планировка подразумевала множество разных по форме и размерам помещений. На первом этаже находился большой зал с двумя мраморными каминами и центральной винтовой лестницей. К нему примыкали жилые помещения. Зал над ним имел зеркальные стены, а в центре его стоял огромный стол, накрытый зелёным сукном. Некоторые помещения имели паркет из разноцветного дерева. Утверждалось, что его рисунок чем-то напоминал паркет в залах Королевского замка в Варшаве.

Руины водяной мельницы 1819 г. постройки

Константином была собрана богатая нумизматическая коллекция, имелась роскошная картинная галерея портретов Радзивиллов работы таких мастеров, как Н. Бочарелли, Я. Лампи, Я.Рустем. В библиотеке насчитывалось около 4000 томов уникального книгосбора. В начале XX века дворец имел электрическое освещение и паровое отопление.

Гермы в виде шести укороченных пилястр, увенчанных скульптурными изображениями древнегреческих философов.

Двери дворца всегда были открыты для представителей творческой элиты – писателей и поэтов, композиторов и актеров. Имели честь как-то отобедать у Радзивиллов в Полонечке и знаменитый российский писатель-сатирик Денис Фонвизин с супругой. В 1777 году автор «Недоросля» написал в своем дневнике: «29 августа приехали обедать в местечко Полонечка к Радзивиллам. Тут мы приняты были очень хорошо в доме самого хозяина. Обед хороший, на серебре, и вина лучшие». По отъезду именитых гостей злые языки поговаривали, что после обильных возлияний Фонвизин в сопровождении Кароля Станислава Радзивилла Пане Коханку с удовольствием «поохотился» на местных красавиц…

Сохранившийся фрагмент плиточного покрытия

Судьба дворцово-паркового комплекса в итоге оказалась все же незавидной. Дворец проигрывали в карты, он два раза горел (в 1917 и 1943 гг.), а в 1990-е, когда в здании располагалась школа-интернат, у него провалилась крыша. Бесследно исчезли оранжереи, системы прудов на реке, практически уничтожен парк пейзажного типа, пару лет назад рухнула стена одного из флигелей…

Бывший дворец несколько раз продавали, но новую жизнь в него вдохнуть так и не удалось. Пока, во всяком случае.

Юрьевский костел

Современный вид

Одним из последних Радзивиллов, проживавших в Полонечке, стал внук Константина – Альберт Станислав. А самым последним – его племянник Владислав. Это именно по его заказу в 1899 году в деревне был построен деревянный Юрьевский костел.

Местный пейзаж

Вообще-то, самый первый храм появился в деревне еще в 1437 году при князе Жигимонте Кейстутовиче. В 1751 году по инициативе бискупа Жалковского он был перестроен. Примечательно, что в конце XVIII в. при Мацее Радзивилле в нем молились как католики, так и униаты. В 1899 году храм был разобран и отстроен вновь по проекту варшавского архитектора К. Войцеховского. В таком виде, но в гораздо лучшей степени сохранности, чем вышеупомянутый дворец, он дожил до наших дней.

Внутреннее убранство. Фото с сайта Планета Беларусь

Костел представляет собой деревянное строение в неоготическом стиле с двумя башнями по бокам фасада. К прямоугольному в плане основному объёму примыкает пятигранная апсида с симметричными низкими ризницами под односкатной крышей. Неф накрыт двускатной крышей с прогибом. Главный вход оформлен декоративным крыльцом с двускатным навесом.

Памятник на территории костела. 2014 г.

Чем же примечателен Юрьевский костел, второе название которого церковь св. Георгия? Во-первых, своей оригинальной архитектурой. Знатоки находят в его внешнем виде отголоски швейцарского стиля.

Во-вторых, уникальным внутренним строением и убранством: зал перекрыт балочным потолком, хоры поддерживаются шестью столбами, а в резном алтаре, обрамленном коринфскими колонами, имеется семь икон XVIII-XIX веков. Там же в алтарной части можно заметить две чугунные мемориальные доски, датированные 1829 и 1836 гг., посвященные Радзвиллам.

В-третьих, действующим органом, который был изготовлен специально для костёла виленским мастером Ф.Остромецким в 1897 году.

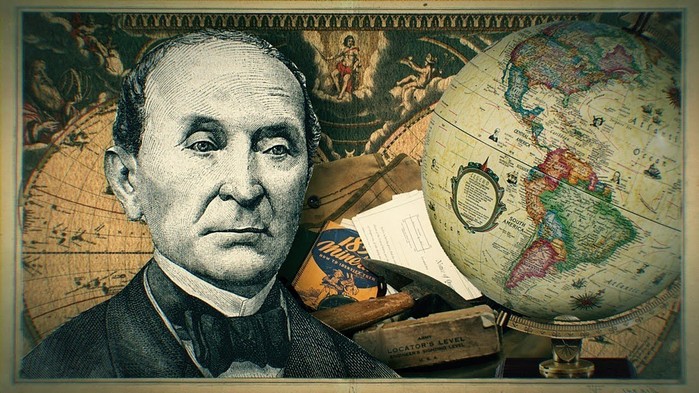

Игнатий Ипполитович Домейко (1802-1889)

Наконец, любители белорусской истории наверняка знают, что именно в здешнем костеле летом 1802 года крестили новорожденного Игната Домейко – будущего национального героя Чили, выдающегося ученого и просветителя, уроженца соседнего поселения Медведка (сейчас – Кореличский район).

Усадебный дом в деревне Ястрембель

Общий вид

Возвращаясь к дворцовой тематике, обязательно обратим внимание на усадебно-парковый комплекс Котлубаев, расположенный в деревне Ястрембель Барановичского района. И особенно присмотримся к усадебному дому, который своей оригинальной архитектурой и размерами, скорее, можно назвать именно дворцом, а не обычным домом.

Вертикальной доминантой является четырехъярусная башня, завершённая высоким шатром

В осиротевшей усадьбе устроили клуб и складские помещения для Красной армии. В годы Второй мировой войны там отдыхали и поправляли здоровье немецкие офицеры. Затем здание усадьбы приспособили под жилое помещение и разместили там около двадцати семей. Лет через пять всех жильцов отселили и организовали в Ястрембеле детский дом, на базе которого в семидесятых годах основали школу-интернат. С конца восьмидесятых дворец опустел и осиротел, несмотря на предпринятые попытки его реставрации, а затем и продажу в частные руки. Он до сих пор так и стоит в полуразрушенном состоянии.

Разрушения становятся необратимыми

Усадебный дом расположен внутри паркового комплекса и имеет сложную объёмную композицию. Главный парадный вход смещён от центральной оси здания. Вертикальной доминантой является четырехъярусная башня, завершённая высоким шатром. Еще не так давно его венчал флюгер, на котором была вырезана дата возведения строения — 1897 год. К основному корпусу примыкают боковые объёмы.

Столь необычная форма усадебного дома может быть объяснена как оригинальной задумкой хозяина имения, так и тем обстоятельством, что основное здание и флигели возводились не сразу, а постепенно без четко установленного плана. Зато получилось на удивление красиво и оригинально. Даже сегодня, несмотря на плачевное состояние дворца Ястрембель, возле него особенно в летний период нередко можно встретить восторженных туристов.

Усадебный дом Бохвицев в Павлиново

Общий вид. Фото 2014 г.

Если дворец в Ястрембеле строился и прирастал в объеме постепенно, то усадебный дом Бохвицев в Павлиново, как отмечал в одном из своих писем Ян Бохвиц, был построен «американским» темпом всего за полгода. И это вместе с винокурней и некоторыми хозяйственными зданиями. И это несмотря на то, что новоявленному владельцу было уже за семьдесят!

Немного истории. Вплоть до 1897 года этими землями владели Новицкие. Затем их выкупил Ян Оттон Бохвиц. У истоков реки Кочерыжки, притока Лохазвы, среди леса он построил сначала хозяйственные здания, потом высадил сад и планировал создание парка в 7 гектаров. Надо отметить, что Ян Оттон был отпрыском непростых родителей. Его отец – Флориан – известный белорусский философ и писатель, автор ряда сочинений на тему этики, педагогики и морали. А мать Павлина, в девичестве Маевская, – родная сестра матери бессмертного Адама Мицкевича.

Вид на усадебный дом. Фото начала ХХ в.

Сам Ян Оттон тоже был в своем роде личностью незаурядной. Он и участник Крымской войны на стороне Российской империи, и ярый противник России, принявший активное участие в национально-освободительном восстании под предводительством Кастуся Калиновского, за что был даже приговорен к смертной казни. И в то же время он мирный аграрий-обыватель, автор таких работ, как «Некоторые огороднические наблюдения», «Как закладывать и ухаживать за садами».

Парковый фасад усадебного дома. Фото 2014 г.

Свое имение под Ляховичами он назвал в честь отца Флерьяново, а имение на реке Кочерыжка в честь матери – Павлиново. Там в 1906 году он и заложил трехэтажный (третий этаж мансардный) усадебный дом, больше напоминающий небольшой дворец в неоготическом стиле. Прямоугольный в плане (28х15 м), он имеет ризалиты на парадном и парковом фасадах. Углы декорированы восьмигранными столбами. Центральный объем и северное крыло двухэтажные.

К сожалению, после присоединения Западной Беларуси к БССР, наследники вынуждены были покинуть эти места, и дворец стал собственностью государства. Сразу после Отечественной войны и вплоть до середины девяностых годов в нем располагался военный госпиталь. А позже, в 2006 г., здание было выкуплено ЧУП «БИП-С» (г. Минск).